再生可能エネルギーのメリット

再生可能エネルギーのメリットは3つあります。

「枯渇しない」

石油や石炭、天然ガスは採取するほど減っていきますが、太陽光や風力、地熱は自然由来のため枯渇の心配がありません。つまり、半永久的にエネルギーを生み出すことが可能です。もしエネルギーが枯渇すれば、世界中で奪い合いが起きてしまうのです。

「どこにでも存在する」

化石燃料は採取できる地域が限られますが、再生可能エネルギーは世界中どこでも利用できます。太陽光や風力、地熱などは地域に依存せず、自然の力でエネルギーを作り出すことができるのです。

「CO2を排出しない(増加させない)」

再生可能エネルギーの最大の特徴は、エネルギーを生み出す際にCO2を排出しないことです。火力発電では大量のCO2が発生しますが、再エネなら地球温暖化を抑えることができます。「脱炭素」はこの地球規模の課題を解決するためのキーワードです。

日本の再生可能エネルギー導入の現状

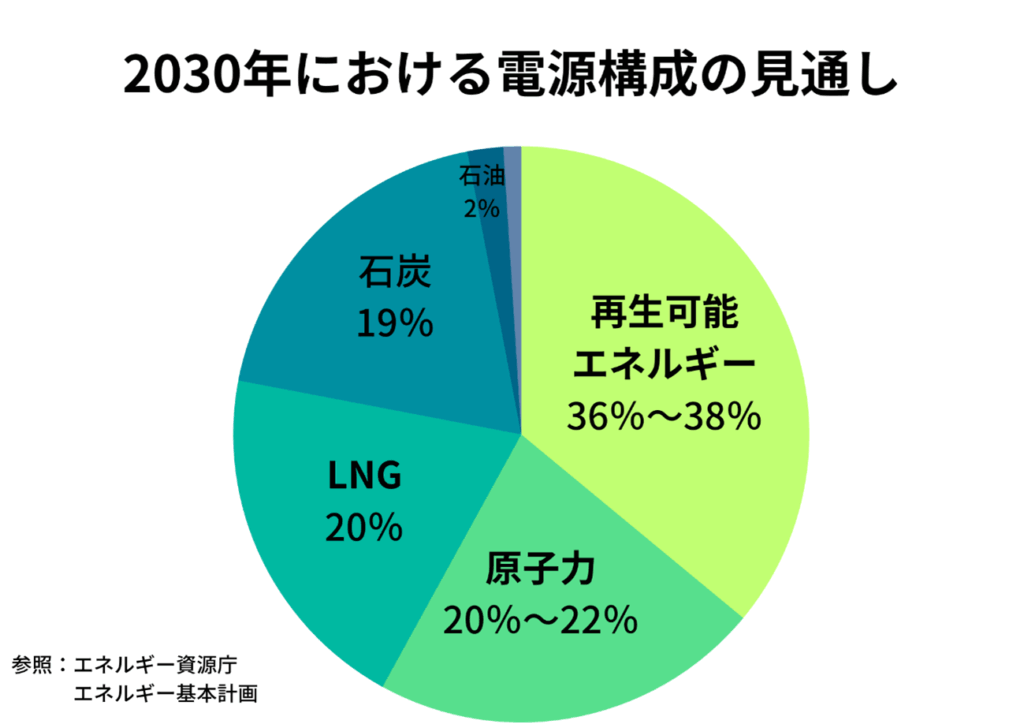

2021年の電源構成では、再生可能エネルギーは全体の約15%を占めています。翌年の2022年はエネルギー不足の影響で火力発電が一時的に再稼働しましたが、再生可能エネルギーの普及は国策として着実に進められています。

国だけでなく、自治体レベルでも太陽光発電などへの補助金制度が整備されています。2030年度には再エネ比率を36〜38%に引き上げることを目標に掲げています。

日本における再生可能エネルギー普及の課題

課題① 発電コストが高い

ヨーロッパなどに比べて日本の太陽光発電はコストが高く、導入のハードルが高い状況です。半導体不足も影響していますが、今後の技術革新でコストダウンが期待されています。

課題② 再エネ賦課金による国民負担

FIT制度により、発電コストの一部が「再エネ賦課金」として電気料金に上乗せされています。これを軽減するためには、自家消費型太陽光などで電力を自前で賄うことが有効です。

課題③ 安定した発電の難しさ

天候に左右されるため、安定供給が課題です。VPP(仮想発電所)や蓄電池を活用し、電力の安定化を図る取り組みが進んでいます。

課題④ 電気への変換効率

太陽光発電の変換効率は約15〜20%とされていますが、日本企業の研究開発により37.9%の実証に成功。今後さらなる効率向上が期待されています。

日本の再生可能エネルギーを巡る将来

日本は2030年度に再エネ比率36〜38%、2050年にはカーボンニュートラルを目指しています。エネルギー高騰が続く今、再生可能エネルギーの導入は国や自治体だけでなく、企業や個人にも求められています。

脱炭素化の流れは加速しており、企業にとっては取引・人材・資金調達に直結する要素です。この流れに乗るか遅れるかが、今後の生き残りを左右します。

今こそ、再生可能エネルギーを通して未来の社会のあり方を見直す時期です。